火山导读:

免责声明:素材来源网络公开渠道,如有侵权,请联系删除!|

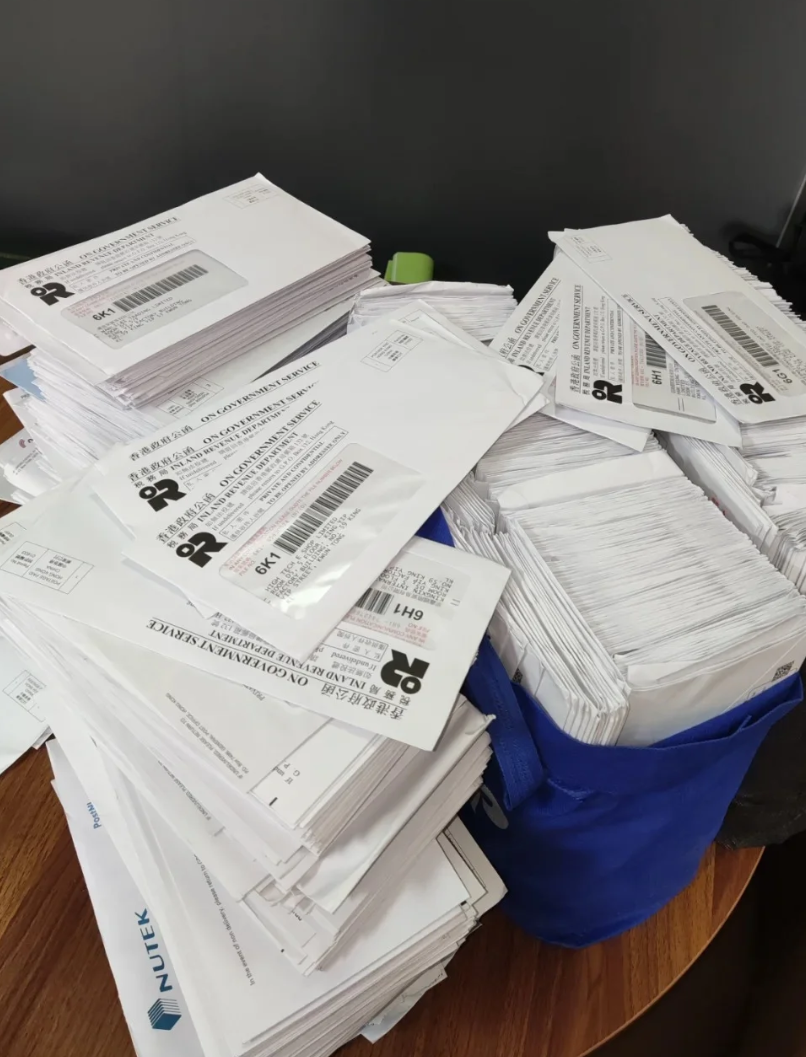

香港作为国际金融中心和自由港,长期以营商环境开放、法律体系完善著称,但近年来企业破产现象却呈现复杂态势,这一现象背后是宏观经济波动、行业结构性矛盾、企业自身脆弱性与外部环境冲击等多重因素的交织,以下从现状、核心成因、行业差异及深层启示四个维度展开分析。 香港企业破产主要通过“公司清盘”程序体现,包括强制清盘(债权人或政府申请)和自愿清盘(企业自行申请),根据香港破产管理署数据,2019年社会事件后,企业清盘申请开始上升;2020-2021年新冠疫情冲击下达到高峰(2020年强制清盘申请1,200余宗,同比增约40%);2022年因政府援助政策(如“保就业计划”“中小企业融资担保计划”)短暂回落;但2023年以来,随着全球加息、外部需求放缓及本地消费复苏乏力,清盘申请再度回升,2023年上半年强制清盘申请达580宗,同比增15%,其中中小企业占比超80%。

核心成因:多重压力下的“生存危机”

香港企业破产并非单一因素导致,而是“外部冲击-本地结构-企业个体”三层压力的叠加。

免责声明:素材来源网络公开渠道,如有侵权,请联系删除!|

外部经济波动:全球周期与地缘风险的传导

香港经济高度外向,全球经济周期和地缘政治直接影响企业生存:

- 利率上行与融资成本飙升:2022年美联储开启加息周期,香港跟随上调基准利率(从0.5%升至2023年的5.75%),企业贷款成本激增,据香港金管局数据,2023年中小企业平均贷款利率突破4%,为2008年金融危机后新高,高负债企业偿债压力陡增。

- 全球需求收缩与供应链重构:欧美通胀高企抑制消费,2023年香港出口额同比下降8.6%(政府统计处),贸易、制造业企业订单锐减;中美博弈加剧导致部分中间品贸易受阻,依赖内地供应链的企业(如电子、玩具出口商)面临断供风险。

- 地缘地位弱化:香港作为“中美桥梁”的角色受冲击,2023年转口贸易额占比从2018年的65%降至52%,物流、贸易服务企业收入下滑。

本地结构性矛盾:高成本与行业脆弱性的长期积弊

香港营商环境的“硬约束”长期挤压企业利润空间,经济下行时矛盾激化:

免责声明:素材来源网络公开渠道,如有侵权,请联系删除!|

- “三高”成本压垮中小企业:租金(核心区商铺月租达1000-2000港元/平方英尺)、人工(服务业月薪中位数2.2万港元,较2018年增15%)、合规成本(审计、法律费用)长期居高不下,2023年调查显示,70%中小企业称“成本占收入比超60%”,疫情期间政府补贴到期后,现金流迅速枯竭。

- 行业结构单一与抗风险能力弱:香港经济过度依赖金融、地产、零售、旅游四大行业(占GDP约60%),且多为传统模式:

- 零售与餐饮:依赖游客(占消费额30%),2023年访港游客恢复至2018年的60%,但消费力下降(人均消费额降18%),加上线上转型滞后(仅20%中小企业布局电商),线下门店持续亏损;

- 地产关联行业:楼市下行(2023年楼价较2021年高位跌15%)导致建筑、装修、物业管理企业订单减少,中小地产开发商因预售回款不足、融资断裂而清盘(如2023年“俊和发展”子公司自愿清盘)。

企业个体短板:管理缺陷与转型滞后

中小企业的“先天不足”加剧生存危机:

- 经营模式僵化:80%中小企业依赖“线下单一场景+本地客户”,疫情后未能转向线上或拓展内地/东南亚市场,收入来源单一;

- 财务杠杆过高:部分企业通过私人贷款(年利率15%-30%)维持运营,2023年加息后利息支出暴增,陷入“借新还旧”陷阱;

- 数字化转型缺位:仅30%中小企业使用ERP系统或数据分析工具,库存管理、成本控制效率低下,疫情后恢复速度慢于大型企业。

政策与法律因素:援助退坡与清盘程序的“双刃剑”

- 政府援助的“短期效应”:疫情期间“保就业计划”(补贴工资50%)、低息贷款(年利率2%)暂缓了破产潮,但2022年政策退出后,企业缺乏持续支持,2023年清盘申请中60%为“曾获补贴但未能恢复盈利”的企业;

- 清盘程序的“快速出清”压力:香港强制清盘程序平均耗时6-12个月,资产变卖优先级为债权人(银行、房东),股东与员工清偿率不足10%,企业难以通过重组重生(2023年债务重组成功率仅12%,远低于新加坡的35%)。

行业差异:谁在“重灾区”?

不同行业受冲击程度差异显著,呈现“传统行业>服务行业>金融科技”的分化:

- 重灾区:零售(2023年清盘申请占比28%)、餐饮(19%)、建筑(15%)、中小地产(12%),多为劳动密集、依赖线下、高杠杆行业;

- 相对稳定:金融科技(清盘率<1%)、专业服务(法律、咨询)、跨境电商,受益于数字化转型和内地市场拓展;

- 新兴风险点:共享经济、虚拟资产相关企业(如加密货币交易所),受监管收紧(2023年香港加密货币牌照审批趋严)和市场波动影响,2023年已有3家平台自愿清盘。

深层启示:破局之路何在?

香港企业破产现象折射出经济转型的紧迫性,需从“短期纾困”与“长期转型”双管齐下:

- 政策优化:延长中小企业低息贷款期限、设立“债务重组基金”降低清盘率;推动“北部都会区”建设,以新区低租金吸引企业迁移,缓解成本压力;

- 行业升级:支持传统企业数字化(如补贴电商转型、提供数据分析工具),拓展大湾区市场(利用“跨境通”政策接入内地供应链);

- 企业自救:中小企业需降低杠杆、多元化客户(如开拓东南亚、中东市场)、提升线上运营能力,大型企业可通过并购整合行业资源(如2023年“美心集团”收购中小餐饮品牌)。

香港企业破产潮既是全球经济周期的“缩影”,也是本地经济结构积弊的“爆发”,短期看,需通过政策托底缓解中小企业现金流压力;长期看,唯有打破“金融地产依赖”,推动产业多元化与数字化转型,才能构建更具韧性的企业生态,这一过程注定伴随阵痛,但也是香港经济“二次转型”的必经之路。